日曜日は一日中「窯焚き」。朝8時から夕方4時まで約8時間、ただひたすら薪を燃やして、窯内の温度を窯木が自己熱分解を始める温度まで上昇させます。一般の参加者にとっては、まあ暇と言うか、炎と煙を見るほかにすることがありません。だから参加者を飽きさせないように、色んなイベントを実施します。その一つが。「くぬぎ鍋」。

炭焼きは、窯入れから窯出し(炭出し)まで、約2週間かかります。それを5時間ぐらいに短縮して、炭焼きの原理と言うか工程を学んでもらおうと、考案したプログラム。ダッチオーブンに直径約7㎝、長さ約5㎝に切ったクヌギの枝を入れます。底、全体をもみ殻で覆って、蓋をし、火にかければ約5時間くらいで、ものの見事に「菊炭」が出来上がります。人呼んで「くぬぎ鍋」。

その他にも、薪割体験、焼き芋、餅焼きとぜんざい、里山ツアーと飾り炭づくり など、いろんな体験をして、炭焼きや里山に興味を持ってもらいます。

さて、炭焼き3日目。連休も3日目。公園は穏やかで暖かい日差しに包まれました。多くの来園者が久しぶりの陽光を楽しんでいます。

今日から窯出し(炭出し)までは、クラブ員だけでの炭焼き、今日は「蒸らし」工程。窯の天井と煙道口の温度を1時間ごとに計測し、その推移を見ながら、窯内でゆっくりと炭化が進行しているかどうかを見守ります。

温度計測のほかは、新しい楔の切れ味を試したり、チェーンソーの目立て、溜まった木酢液の取り出しをします。「何をやっているんだろう」と好奇心でやってくる来園者への説明も大事な仕事。大きな変化やトラブルもなかったので、早めに片付けて帰宅の途に。

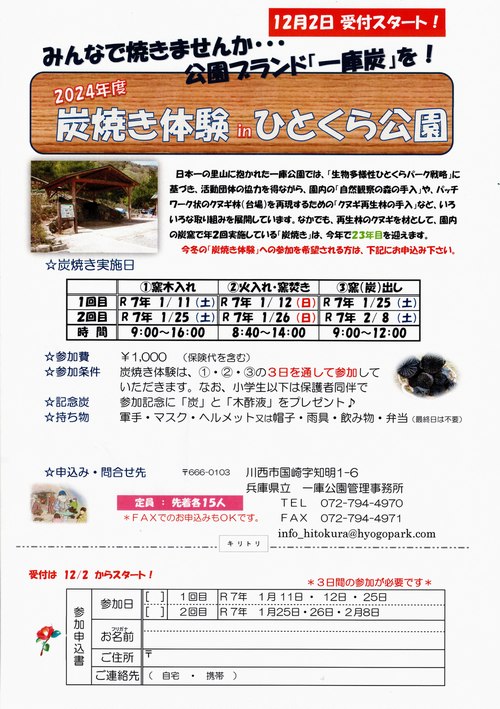

【 炭焼き体験塾の募集 】

12月2日より1月に行われる

炭焼き体験塾の募集が始まっています。

第2回目は、1月25日(土)からです。

詳しくは公園ホームページをご覧ください。